Sonderdruck aus „Rundfunk

und Fernsehen“ 1964, Heft 2

Neuentwicklungen auf dem Gebiete der Rundfunk und Fernsehtechnik

Ein neuartiger elektronischer Klang- und Geräuscherzeuger

Von Ernst Schreiber

(Rundfunk- und Fernsehtechnisches

Zentralamt der deutschen Post, Berlin)

Im Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamt der deutschen Post, Berlin-Adlershof,

wurde für die Erzeugung elektronischer Klänge und Geräusche

ein neuartiges elektronisches Gerät entwickelt , das in erster Linie

für den Bedarf von Rundfunk- und Fernsehstudios, für Spiel-

und Trickfilmstudios sowie für Opernhäuser und Theater bestimmt

ist. Das Instrument ist für individuelle Klangsteuerung ausgelegt,

das heißt, es wird von einem Musiker (in den meisten Fällen

wird es der Komponist sein) gespielt. Gesteuert werden Tonhöhe, Klangfarbe

und Lautstärke. Klangerzeuger sind ein Steuergenerator mit subharmonischen

und binären Frequenzteilern mit unterschiedlicher Ausgangswellenform

sowie ein Rausch- und ein Sinusgenerator. Die Formung der Klänge

und Geräusche erfolgt im Gerät durch Formantfilter, umschaltbare

Hoch- und Tiefpässe, Abklingeinrichtung, Chormodulation und Frequenzmodulation

(Vibrato). In Verbindung mit der Einrichtung eines beim Rundfunk üblichen

Produktionsstudios erfolgt die weitere Verarbeitung durch Hallplatte,

Iteration, Magnetbandgerät mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit,

Synchronisation usw. Der Klangerzeuger hat unter den international bekannten

elektronischen Instrumenten keine Parallele. In seiner Anwendung und Wirkung

ist er in Bezug auf die Verwendung subharmonischer Tonreihen teilweise

mit dem Mixturtrautonium von O. Sala vergleichbar. Technisch gesehen wurden

dagegen völlig neue Wege beschritten, die gegenüber der vor

Jahren entstandenen und sehr diffizilen Apparatur von O. Sala eine sehr

große Betriebssicherheit gewährleisten. Das Gerät ist

so eingerichtet, daß es jeder klavierspielende Musiker nach kurzer

Einarbeitungszeit bedienen kann. In der Mehrzahl aller Fälle wird

es der Komponist selbst sein, der hier erstmalig selbst nach seinen eigenen

Vorstellungen und Ideen arbeiten kann, ohne von anderen Musikern abhängig

zu sein. An Hand eines Klangkataloges werden dem Komponisten für

jeden Anwendungsbereich der Erzeugung von Klang- und Geräuschstrukturen

einige Grundeinstellungen vorgegeben. Auf diesen Grundeinstellungen kann

er weiter aufbauen und seine eigenen Vorstellungen und Ideen einarbeiten.

Im folgenden wird der Klang- und Geräuscherzeuger in seinem technischen

Aufbau und in seinem Anwendungsbereich beschrieben:

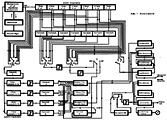

In Abb.1 wird in einem Blockschaltbild die allgemeine Funktionsfolge des Gerätes veranschaulicht.

Generatoreinheit

mit Manual

Diese Baugruppe beinhaltet den Steuergenerator , eine Impulsformungsstufe

(Schmitt-Trigger) und einen Vibratogenerator. Der Steuergenerator ist

ein besonders dimensionierter Multivibrator. Grundsätzlich unterscheidet

man zwei Arten von Tongeneratoren, und zwar den Kurztongenerator und den

Dauertongenerator. Unter Kurztongenerator werden alle die Tongeneratoren

verstanden, die im Moment des Tastens vom Ruhezustand in den betriebsmäßigen

Zustand versetzt werden, der solange anhält, wie die Taste gedrückt

wird. Dabei ist es gleichgültig, welche Schwingungsform erzeugt wird.

Bei Beendigung der Tastung wird der Ruhezustand wieder hergestellt. Die

Dauertongeneratoren dagegen befinden sich immer im Betriebszustand, das

heißt, daß die Tonfrequenzen ständig erzeugt werden,

und zwar solange, wie das Instrument eingeschaltet ist.

Der hier angewandte Steuergenerator gehört zur Gruppe der Kurztongeneratoren.

An diesen Generatoren werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Er muß

beim Tasten sofort und ohne Einschwingvorgang in die gewünschte Frequenz

(Tonhöhe) einspringen. Desgleichen dürfen auch keine Zieherscheinungen

auftreten. Für den Ausschwingvorgang gelten die gleichen Bedingungen.

Die erzeugte Ausgangswellenform ist ein Impuls, der in einer Triggerstufe

in eine Rechteckschwingung umgewandelt wird, die zur Ansteuerung eines

binären, sowie von vier subharmonischen Frequenzteilern dient. Mit

dem Vibratogenerator wird die Tonhöhe des Steuergenerators rhythmisch

verändert. Es handelt sich um eine echte Frequenzmodulation. Vibratofrequenz

und Frequenzhub sind von der Registerstaffel aus einstellbar.

Das Instrument ist mit einem Tastenmanual und einer Glissandospieleinrichtung

ausgestattet. Der Frequenzbereich des Steuergenerators entspricht dem

Tastenumfang der Klaviatur von drei Oktaven plus einem Halbton (37 Tasten)

und verläuft von g3 – g6. Die Ausgangsspannung des Steuergenerators

wird über die Triggerstufe zur Steuerung des binären und der

subharmonischen Frequenzteiler verwendet. Der binäre Frequenzteiler

stellt in dieser Schaltung in Verbindung mit dem Steuergenerator den eigentlichen

Hauptgenerator dar. Mit den von diesen Teilern abgegebenen Tonspannungen

werden über entsprechende Klangformungselemente die Melodienstimmen

erzeugt.

Binärer

Frequenzteiler

Der binäre Frequenzteiler hat insgesamt ein Untersetzungsverhältnis

von 1/2 : 1/128. Zusammen mit dem 3-Oktaven-Tastenumfang der Klaviatur

ergibt sich insgesamt gesehen ein Tonumfang von zehn Oktaven plus einem

Halbton. Die erzeugten Frequenzen der Teilerstufen 1 bis 7 stehen im ganzzahligen

Verhältnis zum Steuergenerator (1/2 – 1/4 – 1/8 –

1/16 – 1/32 – 1/64 – 1/128). Diese sieben im Oktavverhältnis

zueinander stehenden Frequenzen werden gleichzeitig erzeugt. Bezeichnet

man zum Beispiel die höchste Teilerfrequenz entsprechend der Orgelregistrierung

als 1´ Registerlage, so stehen durch die Teilerstufen 2 bis 7 gleichzeitig

noch folgende Registerlagen zur verfügung: 2´ - 4´ -

8´ - 16´ - 32´ - 64´. Die zusätzlichen Registrierungsmöglichkeiten,

auch mit unterschiedlichen, sich voneinander absetzenden Klangfarben,

bedeutet eine erhebliche Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten

des Instrumentes. Jede Teilerstufe des binären Frequenzteilers liefert

zwei Ausgangsspannungen mit unterschiedlicher Ausgangswellenform, so daß

der binäre Frequenzteiler insgesamt 14 Ausgänge hat.

Subharmonischer Frequenzteiler

Dem Hauptgenerator (Steuergenerator und binärer Frequenzteiler) sind

nun vier weitere Nebengeneratoren zugeordnet, die von ihm synchronisiert

werden. Diese Nebengeneratoren liefern ausschließlich subharmonische

Frequenzen und sind ganzzaglige Teiler der Frequenz des Hauptgenerators.

Die subharmonische Reihe ist daher das intervallgetreue Spiegelbild der

bekannten Obertonreihe. An eine subharmonische Synchronisationsvorrichtung

werden sehr hohe Anforderunen gestellt. Das einmal eingestellte subharmonische

Teilungsverhältns muß über den ganzen kontinuierlichen

Frequenzbereich von 10 Oktaven erhalten bleiben. Je nach Einstellung des

Schalters für die Wahl des Teilungsverhältnisses kann die subharmonische

Tonreihe zwischen 1/2 und 1/16 erzeugt werden. Nach einem neuen hier zur

Anwendung kommenden Verfahren (5) können die subharmonischen Tonreihen

beliebig erweitert werden. Je nach Stellung des Schalters für die

Wahl der Triggerfrequenzen werden die Impulse für den Eingang des

subharmonischen Frequenzteilers den Teilerstufen 1 bis 6 des binären

Frequenzteilers bzw. die höchste Triggerfrequenz dem Steuergenerator

entnommen. Im übrigen ergibt sich durch die gleichzeitige Erzeugung

von 7 Registerlagen die Möglichkeit, subharmonische Frequenzen zu

erzeugen, deren Teilungsverhältnisse weit höher liegen als 1/2

bis 1/6. Werden zum Beispiel die Triggerimpulse einer Teilerstufe des

binären Frequenzteilers (Hauptgenerator) entnommen, der gerade zur

Klangformung eingeschaltet ist, so entstehen subharmonische Teilungsverhältnisse

von 1/4 bis 1/32, wobei die ungeradzahligen Verhältnisse fehlen.

Die Ausgangsspannung jedes subharmonischen Teilers wird einem Lautstärkeregler

zugeführt, um die Lautstärke jeder Stimme der 4fachen subharmonischen

Mixtur zu dosieren. Über Trennstufen werden die Mixturstimmen den

Klangformungselementen zugeführt. Für jede Mixturstimme ist

ein separates Hochpaß- bzw. Tiefpaßfilter mit veränderlichen

Grenzfrequenzen vorgesehen. Wie aus dem Blockschaltbild zu erkennen ist,

kann zum Beispiel eine Mixturstimme über ein Hochpaßfilter

eine zweite Stimme über ein Tiefpaßfilter, die dritte Stimme

über eine Bandpaßfilteranordnung, die nach der Mel-Skala aufgebaut

ist und die vierte Stimme über die Formantfilter des Hauptgenerators

geleitet werden.

Filter-Summierungsschaltung

Die Ausgänge aller Filteranordnungen, wie auch der Ausgang des Ringmodulators,

werden einer Filtersummierungsschaltung zugeführt. Hier werden über

Dosierungswiderstände die einzelnen Filterausgangsspannungen auf

einen bestimmten Pegel gebracht und untereinander entkoppelt. Nach einer

Verstärkerstufe und einem Impedanzwandler werden die Tonspannungen

einer druckabhängigen Lautstärkenregeleinheit zugeführt.

Druckabhängige

Lautstärkenregelung

Mit dem Manual und der Glissando-Spieleinrichtung mechanisch gekoppelt

ist die druckabhängige Lautstärkenregelung. Je nachdem wie weit

eine Manualtaste heruntergedrückt wird, ändert sich der Pegel

von Null bis zum Maximalwert. Die mit dem Lautstärkenregler vorzunehmende

Amplitudenregelung dient aber auch gleichzeitig zur Erzielung bestimmter

Klangeffekte wie An- und Abschwellen des Tones, Einblendungen, willkürliche

Gestaltung der Tonansatzvorgänge. Die Regeleinrichtung ermöglicht

stufenlose und gleitende Änderung der Tonamplitude, arbeitet dabei

aber völlig geräuschfrei. Außerdem läßt sie

sich trägheitsfrei betätigen. Selbstverständlich muß

sich der Spieler des Instrumentes damit erst vertraut machen. Ein normales

Spiel auf den Tasten, wie zum Beispiel beim Klavierspiel, ergibt nicht

den gewünschten Effekt. Die Regeleinrichtung ist mit einer neuartigen

Lichtsteuerung ausgestattet, die alle Anforderungen erfüllt. Die

Regelkurve ist im gewissen Umfange einstellbar. Die so in ihrer Amplitude

geregelten Tonspannungen werden entweder direkt dem Gesamtlautstärkenregler

zugeführt oder bei Bedarf über eine Abklingeinrichtung.

Rhytmisierungseinrichtung

Für das Instrument wurde eine Rhytmisierungseinrichtung entwickelt.

Sie zerhackt einen Dauerton in kurze Einzeltöne, wodurch staccatoähnliche

Klänge entstehen, die bis zur Grenze der Tonerkennbarkeit in Stufen,

aber auch gleitend, verkürzt werden können. Die Rhytmisierungsfrequenz

ist jederzeit reproduzierbar und kann somit in der Partitur des komponisten

vermerkt werden.

Abklingeinrichtung

In dieser Stufe werden Dauertöne in abklingende Töne umgewandelt.

Die Dauer des Abklingvorganges kann in weiten Grenzen geregelt werden.

Mit dieser Einrichtung werden zum Beispiel gezupfte Klänge erzeugt.

Abklingende subharmonische Mixturen ergeben metallische Klänge, wobei

je nach Zusammensetzung der frequenzvariablen Mixturen eigenartige neue

Eindrücke entstehen.

Ringmodulator

Mit Hilfe des Ringmodulators werden ebenfalls interessante Klang- und

Geräuschstrukturen erzeugt. Die zu modulierenden Spannungen (Sinustöne,

Rauschen usw.) werden dem Ringmodulator von außen zugeführt.

Die Modulationsspannung ist ein Sägezahn, dessen Frequenz von der

Klaviatur aus oder mittels der Glissando-Spieleinrichtung gesteuert werden

kann.

Chormodulation

Mit dieser Modulationsart kann einer einzelnen Stimme oder auch einem

Klanggemisch eine Chorwirkung zugeordnet werden (ähnlich der Wirkung

einer großen Besetzung gleicher Instrumente). Spielen zum Beispiel

in einem Orchester mehrere Geiger die erste Stimme, so hört man deutlich

die Chorwirkung heraus, weil es auch dem besten Geiger nicht gelingt,

die genaue Tonhöhe gleichzeitig mit den anderen zu spielen. Es sind

immer geringe Stimmungsunterschiede vorhanden. Da das menschliche Ohr

die entstehenden Schwebungen bis zu einer Dauer von 24 sec. noch heraus

hört, hat man deutlich den Eindruck, daß hier ein Geigenchor

spielt. Diese Chorwirkung ist ein wesentliches Merkmal der Ästhetik

und für die Klangwirkung des Orchesters von großer Bedeutung.

Wäre dies nicht der Fall, so brauchte auch das größte

Orchester nur einen einzigen ersten Geiger (zum Beispiel den Konzertmeister).

Um die gewünschte Lautstärke der ersten Geige im Orchester zu

erreichen, brauchte der Konzertmeister nur über ein Mikrofon zu spielen,

dessen Tonspannungen in einem Verstärker genügend verstärkt

über Lautsprecher eingespielt wird. Gegenüber einem Geigenchor

würde diese Maßnahme die Wirkung des Orchesters sehr stark

beeinträchtigen. Die Chorwirkung ist also ein entscheidendes Merkmal

in der Musik.

Zur Erzeugung einer Chormodulation wird ein neues Verfahren angewendet (6), in dem das fertige Klanggemisch mit einer Spezialmodulation versehen wird. Dieses Klanggemisch wird einer Schaltungsanordnung zugeführt und in mindestens drei Kanälen getrennt verarbeitet. Im Kanal I wird das Klanggemisch nicht moduliert. Im Kanal II wird eine Frequenzmodulation (Phasenmodulation) vorgenommen, deren Modulationsfrequenz bei etwa 0,1 –1 Hz liegt. Im Kanal III wird ebenfalls eine Frequenzmodulation durchgeführt, die eine Modulationsfrequenz von etwa 0,5 – 2 Hz aufweist. Nach dieser getrennten Verarbeitung des Eingangssignals werden die Signalamplituden dosiert und über eine Mischeinrichtung zu einem Gesamtklang additiv vereinigt. Durch Erhöhung der Zahl der Kanäle kann die Wirkung der Chormodulation noch verstärkt werden.

Trennstufen

Die Trennstufen, die an verschiedenen Punkten der Gesamtschaltung des

Instrumentes eingefügt sind, haben im wesentlichen die Aufgabe, die

Ausgangsspannungen rückwirkungsfrei zu entnehmen. Gleichzeitig dienen

sie auch als Impedanzwandler.

Die elektronische Klangformung im stationären Zustand

In der Akustik wird der stationäre Klang als eine Lautäußerung

definiert, die von Tonhöhe, Lautstärke und Zusammensetzung von

Grundton und Obertönen abhängt, wobei die Zahl der Schwingungen

pro Sekunde der Obertöne ganze Vielfache des Grundtones ausmacht.

Der Grundton und die Obertöne werden zueinander als harmonische oder

Teiltöne bezeichnet und erhalten fortlaufende Ordnungszahlen, wobei

der Grundton der erste Teilton ist. In einem Linienspektrum werden die

Teilkomponenten der Klänge dargestellt. Jede Linie bedeutet einen

Teilton und ihre Länge die Intensität des Teiltones. Die einfachste

Lautäußerung stellt danach der einzelne sinusförmige Ton

dar. Er ist musikalisch völlig reizlos und wird allein als Sinuston

nicht wahrgenommen, da er im Ohr noch eine zusätzliche Reihe harmonischer

Obertöne erzeugt. Die musikalischen Lautäußerungen der

herkömmlichen Instrumente stellen in keinem Falle diskrete Sinusschwingungen

dar. Sie sind immer Klänge, die einen mehr oder weniger großen

Gehalt an Obertönen unterschiedlicher Intensität besitzen.

Mit dieser von Fourier aufgestellten Definition wird jedoch nur der äußere, physikalische Vorgang, der beim Hören eine Klangempfindung hervorruft, erfaßt. Untersuchungen haben ergeben, daß die Hörempfindung nicht nach Art einer Obertonanalyse erfolgt, sondern an deren Stelle eine diffuse Erregungszone tritt, deren Wirkung als psycho-physisches Farbgeräusch bezeichnet wird. Dabei verbreitert sich jede Spektrallinie zu einer Resonanzkurve, die nach Hermann mit Formanten bezeichnet werden. Dieses tatsächlich gehörte „Bandenspektrum“ kann durch eine Serie von abgestimmten elektrischen Formantkreisen bestimmter Bandbreite dargestellt werden. Sie entsprechen den physiologischen Resonatoren, zum Beispiel der Mund- und Rachenhöhle, die ebenfalls gedämpft sind. Das Fouriersche Theorem hat also für die musikalische Akustik nur bedingt Gültigkeit, da es das psycho-physische Farbgeräusch nicht erfassen kann. Dies wird dadurch schon deutlich, daß eine Umkehrung der Analyse zur Synthese trotz hohem technischen Aufwand keine Klänge von traditionellen Musikinstrumenten ergeben, die auch nur annähernd gleichwertig wären. Dies ist auch der Grund dafür, daß elektronische Musikinstrumente mit additiver Klangformung (Klangsynthese) nicht befriedigen konnten. Von den zahlreichen Methoden, elektrische Töne klanglich zu färben, hat sich die Stoßerregung von elektrischen Resonanzkreisen durch Kippschwingungen als besonders vielseitig erwiesen. Bei der Klangformung in dem neuen Klang- und Geräuscherzeuger wird von diesem Prinzip weitgehend Gebrauch gemacht. Außer diesen schwingungsfähigen Formantfiltern (Resonanzkreisen) werden noch RC-Filter als Hochpässe, Tiefpässe und kombiniert mit Resonanzkreisen eingesetzt. Eine aus 14 Bandpaßfiltern bestehende Filteranordnung, die nach der Mel-Skala aufgebaut ist, vervollständigt die umfangreichen Klangformungselemente dieses Instrumentes. Durch die gleichzeitige Erzeugung von sieben variablen Registerlagen, die im Oktavverhältnis zueinander stehen, können besondere Klangfarben nach der Klangformung noch additiv zugesetzt werden.

Auf die Formanttheorie und die technische Realisierung bei der elektrischen Klangformung soll hier nicht näher eingegangen werden. Zum besseren Verständnis der Klangformung mittels Stoßformanten, die in dem neuen Instrument vornehmlich zur Anwendung kommt, soll dieser Teil der Formanttheorie kurz erläutert werden, weil dies für den Komponisten von besonderer Bedeutung ist (1 – 2 – 3 – 4). Die Anwendung von Stoßformanten wurde erstmals von Trautwein vorgeschlagen. Wirkt eine Stoßfrequenz – in der Folge mit „SF“ bezeichnet – auf einen elektrischen Schwingungskreis ein, so wird dieser durch den Spannungsstoß erregt und klingt in seiner Eigenfrequenz ab. Wiederholt man diese Stoßerregung periodisch, so entstehen aufeinander folgende abklingende Eigenfrequenzen – im folgenden mit „EF“ (1 – 2) bezeichnet. Die der EF am nächsten liegenden Teiltöne sind auch die jeweils stärksten des Klangspektrums. Wichtig ist jedoch, daß die Resonanzkreise eine breite, diffus erregte Zone aufweisen. Im Mittel ist die Bandbreite der Resonanzkreise bei den Vokalklangfarben etwa 400 Hz. Ist die Bandbreite zu schmal, dann geht die Klangfarbenempfindung verloren und das Ohr hört die einzelnen Teiltöne der Fourier-Analyse. Eine so erzeugte elektroakustische Klangfarbe wird vom Ohr als vokalartig empfunden. Variiert man die EF, so sind sehr deutlich der Reihe nach die Vokale u, ä, a, e, i zu hören. An die Stelle des unscharfen Formantbegriffes tritt der physikalisch festumrissene Begriff der stets gedämpften EF. Das Verhältnis EF : SF ist ganz beliebig und im allgemeinen unharmonisch. Dennoch treten in der Analyse stets nur reine ungedämpfte harmonische Sinusschwingungen auf.

In dieser Betrachtungsweise erledigt sich von selbst der Streitfall Helmholtz und Hermann, der darum ging, ob die Formanten sich harmonisch zum Grundton aufbauen oder unbeweglich eine feste Frequenz haben, die auch unharmonisch zum Grundton liegen kann. Beide Auffassungen erhalten Gültigkeit, wenn man als Formanten nicht eine diskrete Frequenz, sondern einen Frequenzbereich annimmt. Daraus folgt die wichtige Erkenntnis, daß eine Konstanz der EF zugleich eine Konstanz der Klangfarbenempfindung ist. Das Ohr reagiert also nicht analytisch. Obgleich die relativen Amplituden und Ordnungszahlen der Teiltöne bei veränderlicher SF im Formantbereich ständig wechseln, bleibt die Klangfarbe erhalten, sofern der Formant nicht überspielt wird. Wird die SF gleichzeitig mit EF so variiert, daß das Verhältnis konstant bleibt, dann bleibt auch das Teiltonspektrum gleich. Dennoch wechselt die Klangfarbe, da die EF sich ändert. Hieraus ergeben sich nun große klangliche Möglichkeiten. Man kann die SF bei konstanter EF in weiten Grenzen variieren, ohne daß sich die Klangempfindung ändert. Andererseits kann die Klangfarbe jedoch leicht gewechselt werden, indem man die EF der elektrischen Resonanzkreise veränderlich macht.

Anwendungsbereich

des neuen Instrumentes

Was können der Komponist und der Musiker mit diesem neuen Instrument

nun anfangen? Man kann es als das Kernstück eines Studios für

elektronische Klang- und Geräuscherzeugung bezeichnen. Das Instrument

wurde nicht für konzertante Zwecke entwickelt. Erst mit den in vielen

Studios vorhandenen Zusatzeinrichtungen (Hallplatte, Magnetbandgerät,

Iteration, Synchronisierungen, Mischeinrichtungen im Regiepult usw.) werden

die gewünschten Effekte und optimalen Wirkungen erzielt.

Mit diesem Instrument wurden bereits Klang- und Geräuscheffekte für

eine Reihe von Trick- und Spielfilmen produziert. Insbesonders wurde bei

Puppen- und Zeichentrickfilmen die Handlung ausschließlich durch

stilisierte Klänge und Geräusche illustriert.

Bei den Spielfilmen werden meist bei bestimmten Szenen elektronisch erzeugte

Klang- und Geräuschstrukturen unterlegt, um zum Beispiel bestimmte

Spannungen bei den Filmbetrachtern zu erzeugen, die auf einen kommenden

Höhepunkt in der Handlung hinweisen, zum Beispiel um den Start eines

Raumschiffes akustisch darzustellen. Ob Maschinengeräusche in einer

Fabrikhalle oder im freien Raum oder ob nie gehörte Geräusche

von anderen Planeten dargestellt werden sollen, alles kann man mit diesem

Instrument erzeugen. Der Fantasie des Komponisten sind keine Grenzen gesetzt.

Dies alles gilt natürlich auch für Hörspiele im Rundfunk

sowie im Theater.

Aber auch für rein musikalische Zwecke läßt sich das Instrument verwenden. So wurden schon einige Unterhaltungstitel rein elektronisch mit diesem Instrument produziert, die großen Anklang fanden. Auch zusammen mit konventionellen Musikinstrumenten wurde das elektronische Instrument eingesetzt. Dabei wird im allgemeinen so verfahren, daß erst die Orchesteraufnahme produziert und dann im Studio die elektronischen Stimmen nachträglich synchronisiert werden. Da das elektronische Instrument der Normung entsprechend auf 440 Hz gestimmt ist, wäre ein direktes Zusammenspiel von Orchestern bzw. Einzelinstrumenten höherer Stimmung als 440 Hz kaum möglich. Bei dem nachträglichen Synchronisierungsvorgang kann jedoch mittels eines Magnetbandgerätes mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit jede Orchesterstimmung auf 440 Hz umgesetzt werden, so daß kein Stimmungsunterschied zwischen der Orchesterstimmung und der des elektronischen Instrumentes mehr besteht. Gerade das Zusammenspiel von Orchester und elektronischem Instrument ergibt neue und reizvolle musikalische Eindrücke, insbesondere bei der Anwendung subharmonischer Tonreihen, die ja, wie bekannt, in der Natur nicht vorkommen und somit neuartige Eindrücke hervorrufen.

Abschließend

wäre noch zu ergänzen, daß das Instrument in seinem Aufbau

dem modernsten Stand der Technik entspricht. Gedruckte Schaltungen, Karteieinschübe

wie bei elektronischen Rechenmaschinen, kommen auch hier zur Anwendung.

Das Gerät ist zu 98% mit Halbleiterbauelementen bestückt. Nur

an den Stellen der Schaltung, wo es auf eine genaue Frequenzkonstanz ankommt,

werden zur Zeit noch einige Röhren eingesetzt. Die Abb. 3-5 zeigen

ein Modell, dessen Spieltisch aus Holz gefertigt wurde.

Bei der weiteren Entwicklung wird das Gerät durch einen Orgelteil

ergänzt und kann auch in Metallbauweise, mit Kunststoffabdeckung,

ausgeführt werden.

Abbildungen:

Literaturverzeichnis

Sala,O: Elektronische Klanggestaltung mit dem Mixturtrautonium, Gravesano,

Juli 1955, 78-87

Sala, O: Experimentelle und theoretische Grundlagen des Trautoniums, Frequenz

2 (1948), 315-322, 3 (1949), 13-19

Trautwein: Perspektiven der musikalischen Elektronik, Gravesano, Juli

1955, 103-110

Schreiber, E: Grundlagen der elektronischen Klangerzeugung, Radio und

Fernsehen 4 (1955), H. 22, S. 680-684

Patent DWP 25634

Patent DWP 23817

[Abschrift nach Originalunterlagen / Manfred Miersch, 2002]

* www.subharchord.de