MEL und die Suche nach dem optimalen Klangfilter

1) Die MEL - Skala

Die MEL-Skala wurde

von den Amerikanern Stanley Smith Stevens, John Volkmann und Edwin Newman in den 30er Jahren definiert. Die Skala kam ursprünglich durch ein Experiment von Stevens und Volkmann (1940) zustande und basiert auf der subjektiven Wahrnehmung von Frequenzvervielfachungen.

Bei der Bezeichnung "MEL" handelt es sich um eine nach einem Vorschlag von S.S.Stevens eingeführte

Einheit der Tonheit: die Größe der subjektiven Tonhöhenempfindung,

die in der Einheit "MEL" (von "melody") angibt,

als wie hoch ein Signal empfunden wird. (siehe: Reallexikon der Akustik,

herausgegeben von Michael M. Rieländer, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt

M., 1982)

Die "Empfindungsgröße" MEL berücksichtigt u.a.

das Phänomen, daß das Auflösungsvermögen des Ohres

zu höheren Frequenzen hin abnimmt, außerdem erscheinen Töne

hoher Frequenzen im Vergleich zu Tönen tiefer Frequenzen bei gleicher

Lautstärke deutlich leiser.

Es gibt zwei Definitionen der Mel-Skala, die sich jeweils im Referenzwert unterscheiden:

Grundlage für die Definition der Mel-Skala nach Stevens ist ein Ton mit der Frequenz f = 1000 Hertz, ihm wird die Tonheit Z = 1000 mel zugeordnet.

Eberhard Zwicker definierte später eine Mel-Skala basierend auf der "Bark-Skala" (nach Heinrich Barkhausen) mit dem Ton C als Basis. Diesem Ton mit der Frequenz f = 131 Hertz wird die Tonheit Z = 131 mel zugeordnet.

In beiden Definitionen gilt: ein Ton, der doppelt so hoch wahrgenommen wird, erhält den doppelten Tonheitswert, ein Ton, der als halb so hoch wahrgenommen wird, den halben Tonheitswert.

Literatur:

- S.S.Stevens: "A scale for the Measurement of the Psychological

Magnitude Pitch, JASA 8 1937, S. 185.

- J.F.Corso:

"The experimental psychology of sensory behavior", New York,

Holt-Rinehart-Winston, 1967

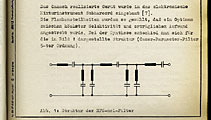

2) Die MEL - Filter und das Subharchord

Bei den MEL-Filtern, die Herr Schreiber in sein Subharchord eingebaut hatte, handelt es sich um eine Entwicklung von Herrn Paul Arnold aus den Jahren 1962/63. Herr Arnold, der seit 1961 im RFZ arbeitete, hatte damals die Konstruktion der Filter 5.Ordnung nach den vorhandenen MEL-Filterkurven berechnen lassen (die von ihm erstellte Gleichung wurde vom Rechner des RFZ-Rechenzentrums berechnet).

Herr Lothar Thomalla (später als Tonmeister im Gewandhaus tätig) berichtet, daß das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend war, so daß er dann mit seinen Untersuchungen im Rahmen einer Diplomarbeit begonnen hatte. Gesucht wurde nach einer Möglichkeit, die Problematik des Zusammenhangs zwischen harmonischer und melodischer Empfindungsskala des Gehörs zu untersuchen und eventuell ein optimales Klangfarbenfilter davon abzuleiten. Zu einer Realisation bzw. Produktion der gesamten Filterbank kam es jedoch nicht.

Herr Thomalla berichtet:

"Die Untersuchungen

erstreckten sich zunächst auf alle damals bekannten hörphysiologischen

Phänomene und auf den physiologischen Hörvorgang selbst. Dabei

schälte sich bald heraus, dass es tatsächlich so etwas wie ein

optimales Klangfarbenfilter geben muss. Und dessen Parameter versuchte

ich zu bestimmen. In der einfachsten Version handelte es sich dabei um

eine Art EQ, dessen Mittenfrequenzen nach der MEL Skala nach Zwicker gestuft

waren, die Bandbreite der einzelnen Bandpässe aber unterschiedlich

und die Flankensteilheiten sowohl im Bandpass selbst, als auch bei jedem

der einzelnen Bandpässen unterschiedlich waren.

Die Realisierung eines solchen Gebildes stiess in der damaligen Zeit auf

enorme Schwierigkeiten, zumal alle konservativen Filterschaltungen versagten.

Ich kam dann auf die sog. Cauer-Parameter-Filter, die solche Konstruktionen

ermöglichten, aber ungeheuer kompliziert waren. Es gab in der DDR

nur eine Hand voll Spezialisten aus der TF Technik, die diese Filtertechnik

beherrschten. So arbeitete ich mich in die Theorie dieser Filter ein und

berechnete tatsächlich ein EQ mit 24 Bandpässen, der eigentlich

ein optimales Klangfarbenfilter darstellen sollte. Ich muss sagen sollte,

weil das Ergebnis zwar theoretisch sehr einleuchtend war, aber in der

Praxis nie erprobt werden konnte, weil die Herstellung der gesamten Filterbank

mit den damaligen Mitteln einfach zu aufwendig war. Ich selbst bastelte

3 Einzelbandpässe von den 24 möglichen in Handarbeit zusammen,

um wenigstens einige Ergebnisse zu überprüfen, die sich auch

alle bestätigt fanden.

Dann verlor das RFZ das Interesse am Subharcord und damit auch an den

Klangfarbenfiltern. Erst in den 80 er Jahren kam Klaus Wagner vom RFZ

noch einmal auf die Ergebnisse zurück, als es galt das Mischpult

MP4084 zu entwickeln. Damals hatten die Entwickler schon grosse Lust die

Filter des Pultes nach meinen Ergebnissen zu gestalten, aber alles scheiterte

am Widerstand der Industrie, für die selbst in diesen Jahren die

Struktur noch zu kompliziert war. Hinzu kam, dass man sich prinzipiell

am Westen ausrichtete, und dort war man noch nicht auf so ein Fliter gekommen

und eben nicht sein kann, was nicht sein darf, und so versank alles in

den Archiven."

Gebaut wurden die

Filter (14 kleine Einschübe) im RFZ. Die Ringkerne stammten von einer

Firma aus Hermsdorf.

Die fertigen

Filtersätze wurden dann an die Firma Hempel (Limbach-Oberfrohna)

geliefert, die das Subharchord als Serienmodell fertigte.

Die MEL-Filter-Klaviatur ist eine Erfindung von Josef Anton Riedl (Siemens-Studio für elektronische Musik, München), für das Subharchord hat man die Idee übernommen.

Im Subharchord Typ I kann die aus 14 Bandpaßfiltern bestehende Mel-Filteranordnung über Kippschalter zugeschaltet werden.

Die verwendeten

Bandpaßfilter nach der Mel-Skala sind:

Nr. 1: 200 ... 400 Hz / Nr. 2: 400 ... 625 Hz / Nr. 3:

625 ... 875 Hz / Nr. 4: 875 ... 1170 Hz / Nr. 5: 1170 ...

1550 Hz /

Nr. 6: 1550 ... 1970 Hz / Nr. 7: 1970 ... 2420 Hz / Nr.

8: 2420 ... 2900 Hz / Nr.: 9 2900 ... 3450 Hz / Nr. 10:

3450 ... 4000 Hz / Nr. 11: 4000 ... 5000 Hz / Nr. 12: 5000

... 6500 Hz / Nr. 13: 6500 ... 8000 Hz / Nr. 14: 8000 ...

10 000 Hz.

Im Subharchord Typ

II gibt es eine rechts neben der eigentlichen Spielklaviatur liegenden

Klaviatur, mit deren Tasten die im Gerät vorhandenen 14 Filter nach

der Mel-Skala eingeschaltet werden können, einzeln oder auch mehrere

gleichzeitig, so daß der angelegte Klang ständig gefärbt

werden kann.

Das Ein- und Ausschalten geschieht "knackfrei" mittels fotoelektrischer

Tastsysteme über einen kurzen Ein- bzw. Ausschwingvorgang.

Das dadurch ermöglichte klaviaturgesteuerte "Klangfarbenspiel", mit dem z.B. aus dem Rauschen des Rauschgenerators einzelne der Tonhöhe nach klar differenzierbare Bereiche herausgefiltert werden können, gehört zu den besonderen, auch heute noch beeindruckenden Qualitäten des Instrumentes.

"Ein

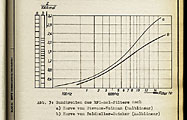

optimales Klangfarbenfilter", Diplomarbeit von Lothar Thomalla, 1969.

"Ein

optimales Klangfarbenfilter", Diplomarbeit von Lothar Thomalla, 1969.

* www.subharchord.de