Rundfunk

–

und Fernsehtechnisches

Zentralamt

1199 Berlin

Subharchord II

Funktionsbeschreibung

0. Allgemeines

Das „Subharchord

2“ ist als zentraler Klang- und Geräuscherzeuger in Studios

für elektronische Klangerzeugung bei Rundfunk, Fernsehen, Film, Theater

usw. vorgesehen.

Die spezielle Aufgabe des Instrumentes für diesen Zweck ist die Erzeugung

von subharmonischen Tonreihen und Mixturen, Rhytmisierung von Klängen,

Erzeugung von Klang– und Geräuschstrukturen, Abklingvorgängen

usw. In seiner musikalischen Wirkung ist er durch die Verwendung subharmonischer

Tonreihen am ehesten mit dem weiterentwickelten Mixturtrautonium von OSKAR

SALA vergleichbar. Er unterscheidet sich jedoch wesentlich in der Tonerzeugung

und im sonstigen technischen Aufbau.

An Stelle eines schwer spielbaren Bandmanuals besitzt das Gerät ein

Tastenmanual (Klaviatur) mit einem Umfang von über drei Oktaven.

Bei Tastendruck liefert der dann einschwingende Steuergenerator Impulse,

die in einer Triggerstufe (Impulsformer) in Rechteckschwingungen umgewandelt

werden. Diese dienen zur Ansteuerung eines binären sowie von vier

subharmonischen Frequenzteilern. In einer weiteren Stufe (Vibratogenerator)

kann die Tonhöhe des im Steuergenerator erzeugten Tones (durch Tastendruck

im Bereich g3 bis g6 gewählt) rhytmisch verändert werden. (Frequenzmodulation,

wobei Vibratofrequenz und –hub beliebig eingestellt werden können.)

An Stelle der Klaviatur kann ein Glissandoregler angeschaltet werden,

um den Bereich der drei Oktaven – deren Tonhöhe transponierbar

ist – stufenlos überstreichen. Dies wird sehr oft bei der Darstellung

von Geräuschen benötigt.

Der binäre Frequenzteiler liefert in Verbindung mit dem Steuergenerator

gleichzeitig sieben im Oktavverhältnis zueinander stehende Frequenzen

(1/2 bis 1/128), so daß durch entsprechende Schalterwahl (1’

bis 64’) ein Tonumfang von über 10 Oktaven zur Verfügung

steht. Da außerdem die Ausgangssignale gleichzeitig in zwei unterschiedlichen

Wellenformen, Sägezahn- und Rechteck-(Mäander)-Kurven verfügbar

sind, besitzt das Gerät bereits in dieser Hinsicht erheblich mehr

klangliche Möglichkeiten als das erwähnte Mixturtrautonium.

Dem Steuergenerator und binärem Frequenzteiler sind vier weitere

, sogenannte subharmonische Teiler zugeordnet, die zu diesem synchron

ganzzahlige Teilfrequenzen liefern, und zwar in 1/2 bis 1/29. Diese subharmonische

Reihe ist bekanntlich das intervallgetreue Spiegelbild der in den Klängen

von konventionellen Musikinstrumenten vorzufindenden Obertonreihe.

Durch geeignete Dimensionierung der Schaltungen wird erreicht, daß

das einmal eingestellte Verhältnis der vier Sub-Teiler über

den ganzen Frequenzbereich von zehn Oktaven erhalten bleibt. Die Einzelstimmen

der vierfachen Mixtur können getrennt dosiert und in den nachfolgenden

Filtersätzen verschiedenartig verformt werden. Das gilt auch für

die zusätzlich verfügbaren, direkt vom binären Frequenzteiler

abgeleiteten Melodiestimmen.

Nach den verschiedenartig aufgebauten Filtern (Hoch- und Tiefpässen

mit einstellbaren Grenzfrequenzen, Bandpässen nach der Mel-Skala

und Formantfiltern [Resonanzkreise]) und Verstärkung wird der so

geformte Klang einer druckabhängigen Lautstärkeregelung zugeführt,

die mit dem Tastenmanual mechanisch gekoppelt ist. In Abhängigkeit

vom Tastendruck ändert sich der Ausgangspegel von Null bis zu dem

vom Ausgangsregler eingestellten Maximalwert. Diese stufenlose Regelung

erweitert auch erheblich die klanglichen Möglichkeiten durch An-

und Abschwellen des Tones bzw. durch die freie Gestaltung des Toneinsatzes.

Die Regelung wird durch eine neuartige Lichtsteuerung erreicht.

Darauf können in einer Abklingeinrichtung die Dauertöne in Zupf-

bzw. Schlagklänge umgewandelt werden. Die Dauer des Abklingvorganges

und die Steilheit der Abklingkurve sind regelbar. Die Ausgangssignale

können abschließend noch durch eine Rhytmisierungseinrichtung

in staccatoähnliche Kurztöne umgewandelt bzw. mit einer chorischen

Wirkung vorgesehen werden.

Die Chormodulation wird durch Addition des Ausgangssignales zu vier zusätzlich

unterschiedlich verarbeiteten Ausgangssignalen erreicht. In den Zusatzkanälen

werden die Signale mit verschiedenen Tieftönen frequenzmoduliert,

so daß das komplexe Signal einen Choreffekt vermittelt.

Mit Hilfe eines Ringmodulators können Sinustöne oder Rauschen

von der Klaviatur bzw. der Glissandospieleinrichtung gesteuert werden,

so daß interessante Klang- und Geräuschstrukturen möglich

sind.

Ein „Klangfarbenspiel“ ist auf einer besonderen, rechts neben

der eigentlichen Spielklaviatur liegenden Klaviatur möglich. Mit

deren Tasten werden mittels fotoelektrischer Tastsysteme knackfrei die

im Gerät vorhandenen 14 Filter nach der Mel-Skala eingeschaltet,

einzeln oder auch mehrere gleichzeitig, so daß der angelegte Klang

ständig gefärbt werden kann. Besonders diese Möglichkeit

wird als neues, rationelles Gestaltungsverfahren von den Komponisten geschätzt.

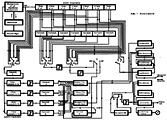

Der elektrisch-funktionelle Gesamtaufbau des Instrumentes und die elektrische

Zuordnung der einzelnen Baugruppen sind dem schematisch dargestellten

Blockschaltbild zu entnehmen (Anlage 1.)

Im folgenden werden Funktionsweise und Aufbau der wichtigsten Baugruppen

des „Subharchord II“ beschrieben.

1. Das Tastenmanual

Das Tastenmanual ist

von C aus nach links um fünf Halbtöne (H1-C1) erweitert. Die

Tasten C1 – C #1 – A1 können als Schalter für Spielhilfen

usw. verwendet werden. Sie sind im „Subharchord II“ nicht belegt.

Mit der Taste H#1 wird die druckabhängige Lautstärkeregelung

außer Betrieb gesetzt, um harte Toneinsätze zu erzeugen. Mit

Taste H1 werden die evtl. gedrückten Tasten C1 – A#1 wieder

entriegelt. Zur Unterscheidung dieser Tasten von den Spieltasten sind

die Untertasten mit schwarzen (bzw. dunklerem) Tastaturbelag bzw. die

Obertasten mit weißem (bzw. hellerem) Tastaturbelag versehen.

Dem Tastenmanual sind auf der rechten Seite noch 14 weitere Tasten zugeordnet

(von c über eine Oktave nach c#). Mit diesen Tasten werden die 14

Bandpässe nach Mel-Skala getastet, so daß hiermit ein Klangfarbenspiel

ermöglicht wird. Zur Unterscheidung von den Spieltasten sind auch

hier wieder die Untertasten schwarz (bzw. dunkel) und die Obertasten weiß

(bzw. hell) belegt.

2. Die Generatoreinheit

Diese Baugruppe beinhaltet den Steuergenerator, eine Impulsformungsstufe (Schmitt-Trigger) und einen Vibratogenerator. Der Steuergenerator ist ein besonders dimensionierter Multivibrator und gehört zur Gruppe der Kurztongeneratoren. Die erzeugte Ausgangswellenform ist ein Impuls, der in einer Triggerstufe in eine Rechteckschwingung umgewandelt wird, die zur Aussteuerung eines binären sowie von vier subharmonischen Frequenzteilern dient. Mit dem Vibratogenerator wird die Tonhöhe des Steuergenerators rhytmisch verändert. Es handelt sich um eine echte Frequenzmodulation mit einstellbarer Vibratofrequenz und Frequenzhub.

3. Binärer Frequenzteiler

Der binäre Frequenzteiler

liefert Untersetzungsverhältnisse von 1/2 bis 1/128. Zusammen mit

dem 3-Oktaven-Tastenumfang der Klaviatur ergibt sich ingesamt gesehen

ein Tonumfang von zehn Oktaven plus drei Halbtönen. Die erzeugten

Frequenzen der Teilerstufen 1 bis 7 stehen in ganzzahligem Verhältnis

zum Steuergenerator (1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/16 – 1/32

– 1/64 – 1/128) und werden gleichzeitig erzeugt. Bezeichnet

man zum Beispiel die höchste Teilerfrequenz analog einer Orgelregistrierung

als 1’ –Registerlage, so stehen durch die Teilerstufen 2 bis

7 gleichzeitig folgende Registerlagen zur Verfügung: 2’ - 4’

- 8’ - 16’ - 32’ - 64’.

Diese zusätzlichen Registrierungsmöglichkeiten, auch mit unterschiedlichen

, sich voneinander absetzenden Klangfarben, bedeuten eine erhebliche Erweiterung

der klanglichen Möglichkeiten des Subharchords.

Jede Teilerstufe des binären Frequenzteilers liefert zwei Ausgangsspannungen

mit unterschiedlicher Ausgangswellenform, so daß der binäre

Frequenzteiler insgesamt 14 Ausgänge hat.

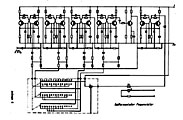

Anlage 2 zeigt die Schaltung des binären Frequenzteilers. Die Teilerkette

besteht aus sieben Flip-Flop-Stufen, an deren Ausgängen mäanderförmige

Tonspannungen abgenommen werden. Im Spektrum einer Mäanderspannung

sind bekanntlich nur ungeradzahlige Teiltöne vorhanden. Sie werden

zur Erzeugung von Klängen und Geräuschen verwendet, die hohl

klingen sollen, ähnlich den Klängen von gedeckten Orgelpfeifen.

Zur Darstellung von vielen anderen Klang- und Geräuschwirkungen wird

aber auch ein Spektrum benötigt, das alle Teiltöne in genau

definiertem Amplitudenverhältnis zueinander enthält. Die Wellenform,

die dieser Forderung entspricht, ist der Sägezahn. Um nun die Mäanderspannungen

der Flip-Flop-Stufen in Sägezahnspannungen umzuformen, wurde ein

neuer Weg beschritten.

Voraussetzung für die optimale Funktion des binären Frequenzteilers

im „Subharchord“ ist die Forderung, daß dieser über

einen Frequenzumfang von mindestens 12 Oktaven völlig aperiodisch

arbeitet. In Bezug auf die Flip-Flop-Stufen ist diese Forderung automatisch

gegeben. Um nun die notwendigen Sägezahnspannungen zu erzeugen, die

ja auch aperiodisch mit stets gleicher Amplitude vorhanden sein müssen,

schied die übliche Differenzierung der Mäanderspannung mit einseitiger

Basisbeschneidung aus, da diese sich bei Frequenzänderung ebenfalls

verändert und ein stets anderes Spektrum ergibt. Im hier vorliegenden

Anwendungsfall wird die Sägezahnspannung durch additive Mischung

über entsprechende Spannungsteileranordnungen aus den Mäanderspannungen

gewonnen. Für jede Teilerstufe ist eine derartige Anordnung mit einer

einstufigen Verstärkerstufe vorgesehen und wird als Impulsformstufe

bezeichnet. Die so erzeugten Sägezahnspannungen haben einen treppenförmigen

Anstieg und einen extrem kurzen Rücklauf. Musikalisch ist zwischen

einem treppenförmigen Sägezahn und einem auf übliche Weise

erzeugten Sägezahn mit glattem Anstieg kein Unterschied festzustellen,

da das Spektrum das gleiche ist.

4. Subharmonischer Frequenzteiler

Dem Hauptgenerator

(Steuergenerator und binärer Frequenzteiler) sind vier weitere Nebengeneratoren

zugeordnet, die von ihm synchronisiert werden. Diese Nebengeneratoren

liefern ausschließlich subharmonische Frequenzen und sind ganzzahlige

Teiler der Frequenz des Hauptgenerators. Die subharmonische Reihe ist

das intervallgetreue Spiegelbild der bekannten Obertonreihe. An eine subharmonische

Synchronisationsvorrichtung werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Das

einmal eingestellte subharmonische Teilungsverhältnis muß über

den ganzen kontinuierlichen Frequenzbereich von zehn Oktaven erhalten

bleiben. Je nach Einstellung des Schalters für die Wahl des Teilungsverhältnisses

kann die subharmonische Tonreihe zwischen 1/2 und 1/29 erzeugt werden.

Nach einem neuen hier zur Anwendung kommenden Verfahren ([1]) können

die subharmonischen Tonreihen beliebig erweitert werden. Je nach Stellung

des Schalters für die Wahl der Triggerfrequenzen werden die Impulse

für den Eingang des subharmonischen Frequenzteilers den Teilerstufen

1 bis 6 des binären Frequenzteilers bzw. die höchste Triggerfrequenz

dem Steuergenerator entnommen.

Im Übrigen ergibt sich durch die gleichzeitige Erzeugung von 7 Registerlagen

die Möglichkeit, subharmonische Frequenzen zu erzeugen, deren Teilungsverhältnisse

weit höher liegen als 1/2 bis 1/29. Werden zum Beispiel die Triggerimpulse

einer Teilerstufe des binären Frequenzteilers (Hauptgenerator) entnommen,

der gerade zur Klangformung eingeschaltet ist, so entstehen subharmonische

Teilungsverhältnisse von 1/4 bis 1/58, wobei die ungeradzahligen

Verhältnisse fehlen. Die Ausgangsspannung jedes subharmonischen Teilers

wird zu einem Pegelsteller geführt, um die Lautstärke jeder

Stimme der 4-fachen subharmonischen Mixtur zu dosieren.

Über Trennstufen werden die Mixturstimmen den Klangformungselementen

zugeführt. Für jede Mixturstimme ist ein separates Hochpaß-

bzw. Tiefpaßfilter mit veränderlichen Grenzfrequenzen vorgesehen.

Wie aus dem Blockschaltbild (Anlage 1) zu erkennen ist, kann zum Beispiel

eine Mixturstimme über ein Hochpaßfilter, eine zweite Stimme

über ein Tiefpaßfilter, die dritte Stimme über eine Bandpaßfilteranordnung,

die nach der Mel-Skala aufgebaut ist, und die vierte Stimme über

die Formantfilter des Hauptgenerators geleitet werden.

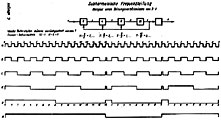

Anlage 3 zeigt die Schaltung des subharmonischen Frequenzteilers. Der

eigentliche Frequenzteiler besteht aus fünf Flip-Flop-Stufen, die

ohne Rücksteuerung Teilungsverhältnisse von 2:4:8:16:32 ergeben.

Die Triggerung der Teilerstufen erfolgt an der Basis der einzelnen Teilerstufen

mit negativen Impulsen. Diese Impulse werden jeweils dem zweiten Kollektor

der vorhergehenden Teilerstufe entnommen. Die erste Teilerstufe wird vom

Hauptgenerator bzw. vom Steuergenerator angesteuert. Um nun auch jedes

andere ganzzahlige Teilungsverhältnis erzeugen zu können, wird

vom Prinzip der Rücksteuerung Gebrauch gemacht: Von der fünften

Flip-Flop-Stufe werden vom zweiten Kollektor die Ausgangsimpulse abgenommen,

differenziert, in einer entsprechend vorgespannten Verstärkerstufe

verstärkt und gleichzeitig so beschnitten, daß am Ausgang dieser

Stufe negative Impulse hoher Flankensteilheit entstehen. Diese Impulse

werden über Schaltstufen zwecks Rücksteuerung den Teilerstufen

eins bis fünf nach einem in Anlage 4 ersichtlichen Impulsplan zugeführt.

Entsprechend den möglichen Kombinationen von Rücksteuerungen

zwischen den fünf Teilerstufen ergeben sich 31 verschiedene Teilungsverhältnisse.

Die Schaltstufen für die Rücksteuerimpulse sind mit Dioden ausgerüstet,

die über entsprechend dimensionierte Spannungsteiler so vorgespannt

werden, daß sie bei Rücksteuerung die Impulse durchlassen bzw.,

wenn die Teilerstufe nicht zurückgestellt werden soll, diese sperren.

Die zum Steuern der Dioden notwendige Gleichspannung wird diesen über

den in Anlage 5 dargestellten Teilungswahlschalter zugeführt. Durch

die Schaltstufen wird vermieden, daß die Impulse über lange

Leitungen und den Wahlschalter direkt geleitet werden und so durch Übersprechen

in andere Kanäle Störungen hervorrufen.

Durch die Rückstellung von Teilerstufen entstehen am Ausgang des

Frequenzteilers Rechteckspannungen mit ungleichem Impuls-Tastverhältnis.

Zur definierten Klangformung werden jedoch Mäanderspannungen benötigt.

Eine zusätzliche Flip-Flop-Stufe, die nicht zurückgestellt wird,

wertet nur jeweils die Änderung in einer Richtung aus, so daß

durch die gleichbleibenden Anfangspunkte wieder ein Mäander entsteht.

Aus diesem Grund ist die sechste Flip-Flop-Stufe, die nicht zurückgestellt

wird, vorgesehen. Durch diese Maßnahme ergeben sich jedoch Teilungsverhältnisse,

die um eine Oktave nach tieferen Frequenzen hin verschoben sind. Das heißt,

daß zum Beispiel aus 1/2 = 1/4, 1/7 = 1/14, 1/11 = 1/22 usw. wird.

Dies wird aber dadurch ausgeglichen, daß der Eingang des subharmonischen

Teilers seine Triggerimpulse nicht von der Stufe des Hauptgenerators erhält,

der gerade gespielt wird, sondern von der davorliegenden Teilrstufe, die

um eine Oktave höher schwingt.

5. Filtersummierungsschaltung

Die Ausgänge aller Filteranordnungen, wie auch der Ausgang des Ringmodulators, werden einer Filtersummierungsschaltung zugeführt. Hier werden über Dosierungswiderstände die einzelnen Filterausgangsspannungen auf einen bestimmten Pegel gebracht und untereinander entkoppelt. Nach einer Verstärkerstufe und einem Impedanzwandler werden die Tonspannungen einer druckabhängigen Lautstärkenregeleinheit zugeführt.

6. Druckabhängige Lautstärkeregelung

Mit dem Manual und der Glissando-Spieleinrichtung mechanisch gekoppelt ist die druckabhängige Lautstärkenregelung. Je nachdem, wie weit eine Manualtaste heruntergedrückt wird, ändert sich der Pegel von Null bis zum Maximalwert. Die mit dem Lautstärkenregler vorzunehmende Amplitudenregelung dient aber auch gleichzeitig zur Erzielung bestimmter Klangeffekte wie An- und Abschwellen des Tones, Einblendung, willkürliche Gestaltung der Tonansatzvorgänge. Die Regeleinrichtung ermöglicht stufenlose und gleitende Änderung der Tonamplitude, arbeitet dabei aber völlig geräuschfrei. Außerdem läßt sie sich trägheitsfrei betätigen.

7. Rhytmisierungseinrichtung

Die Rhytmisierungseinrichtung zerhackt einen Dauerton in kurze Einzeltöne, wodurch staccatoähnliche Klänge entstehen, die bis zur Grenze der Tonerkennbarkeit in Stufen, aber auch gleitend, verkürzt werden können. Die Rhytmisierungsfrequenz ist jederzeit reproduzierbar.

8. Ringmodulator

Mit Hilfe eines Ringmodulators werden ebenfalls interessante Klang- und Geräuschstrukturen erzeugt. Die zu modulierenden Spannungen (Sinustöne, Rauschen usw.) werden dem Ringmodulator von außen zugeführt. Die Modulationsspannung ist ein Sägezahn, dessen Frequenz von der Klaviatur aus oder mittels der Glissando-Spieleinrichtung gesteuert werden kann.

9. Abklingeinrichtung

In dieser Stufe werden

Dauertöne in abklingende Töne umgewandelt. Die Dauer des Abklingvorganges

kann in weiten Grenzen geregelt werden.

Mit dieser Einrichtung können zum Beispiel gezupfte Klänge erzeugt

werden. Abklingende subharmonische Mixturen ergeben metallische Klänge,

wobei durch unerschiedliche Zusammensetzung der frequenzvariablen Mixturen

abwechslungsreiche Eindrücke entstehen. Auch in Verbindung mit anderen

im „Subharchord“ befindlichen Verformungseinrichtungen (Ringmodulator,

Rhytmisierungseinrichtungen, Klangfarbenspiel usw.) kann die Abklingeinrichtung

verwendet werden.

Bisher bekannt gewordene Schaltungsanordnungen zur Erzeugung von Abklingvorgängen

sind sehr aufwendig und und weisen viele ungünstige Eigenschaften

auf, so daß für das „Subharchord“ eine neuartige

Abklingeinrichtung entwickelt werden mußte.

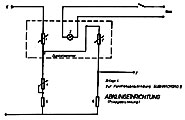

Gelöst wurde diese Aufgabe durch ein Verfahren ([2]) , bei dem ein

über einen Fotowiderstand geleitetes Tonsignal durch die Einwirkung

eines Lichtimpulses in sehr kurzer Zeit auf einen Maximalwert hochgetastet

und durch Ausnutzung der Rekombinationszeit (Zeit bis zum Erreichen des

Dunkelstromwertes nach Erregen durch einen Lichtimpuls) wieder auf ihren

ursprünglichen Wert gebracht wird.

In Anlage 6 ist das Prinzip der Schaltung zur Durchführung des Verfahrens

dargestellt:

Dabei bedeuten 1 und 2 Fotowiderstände, 3 eine Beleuchtungslampe,

4 ein variabler, 5 und 6 je einen Festwiderstand. Es bilden die Widerstände

4 und 5 zusammen mit dem Fotowiderstand 1 einen von der Beleuchtungsstärke

abhängigen Spannungsteiler, wie auch der Widerstand 6 mit dem Fotowiderstand

2 einen solchen Spannungsteiler darstellt.

Der zur Anwendung kommende Fotowiderstand ist mit einer Erregungszeit

von 1 bis 2 ms bei 1000 Lux und einer Widerstandsänderung von etwa

200 K pro Sekunde nach Beendigung des Lichtimpulses geeignet bemessen.

Der Hellwert des Fotowiderstandes ist ca. 50 ý bis 100 ý bei 1000 Lux,

der Dunkelwert jedoch Ž 10 Mý.

Einen Wert

Die Wirkungsweise ist folgende:

Werden dem Eingang der Anordnung in Anlage 6 ein Klang- und/oder Geräuschsignal

zugeführt und die in einer Dunkelkammer befindlichen Fotowiderstände

durch einen Lichtimpuls kurzzeitig angestrahlt, so wird das Klang- und/oder

Geräuschsignal mit einem glocken- bzw. zupfähnlichen Einschwingvorgang

von sehr kurzer Dauer bis zum Maximalwert hochgetastet. Nach Beendigung

des Lichtimpulses beginnt der Abklingvorgang, indem der Fotowiderstand

1 seinen Wert von ca. 100 ý (Hellstrom) ändert, um mit einer Widerstandszunahme

von etwa 200 Ký pro Sekunde seinen höchsten Widerstandswert von Ž

10 Mý (Dunkelstrom) zu erreichen. Je nach Größe des Widerstandswertes

vom Arbeitswiderstand 4 und 5 ergibt sich ein zeitlich unterschiedlicher

Abklingvorgang am Punkt x der Schaltung. Je größer der Widerstandswert

von 4 und 5 ist, desto länger dauert der Abklingvorgang.

Es ergeben sich durch die ständige Änderung des Spannungsteilerverhältnisses,

gebildet aus dem Fotowiderstand 1 und den Widerständen 4 und 5, nach

Beendigung des Lichtimpulses Abklingvorgänge, wie sie bei Gongs,

Becken usw. in sehr ähnlicher Weise vorhanden sind. Durch Veränderung

des Widerstandswertes von 4 kann die Abklingzeit in weiten Grenzen geändert

werden.

Zur Erzeugung von Abklingvorgängen würde an sich ein Fotowiderstand

und ein variabler Arbeitswiderstand genügen. Da aber der Sperrwiderstand

des Fotowiderstandes etwa 10 Mý ist, so würde sich bei einem Maximalwert

von 100 Ký des Arbeitswiderstandes 4 und 5 nur ein Regelverhältnis

von 1 : 100 = 40 dB ergeben; das heißt, daß nach Beendigung

des Abklingvorganges noch erhebliche Restamplituden als Dauertöne

zu hören sind. Um dies zu vermeiden, wird eine Doppelsteuerung, gebildet

aus dem Fotowiderstand 2 und dem dazugehörigen Arbeitswiderstand

6, angewendet. Die am Punkt x der Schaltung abklingende Tonspannung wird

zur gleichen Zeit von dem Fotowiderstand 2 und dem Arbeitswiderstand 6

nochmals geregelt, so daß sich jetzt ein Regelverhältnis von

mindestens 1 : 10 000 = 80 dB ergibt. Im Gegensatz zum variablen Arbeitswiderstand

4 und 5 ist der Arbeitswiderstand 6 ein Festwiderstand mit einem bestimmten

Wert. Die Widerstände 4 und 5 und der Widerstand 6 sind so ausgelegt,

daß sich einstellbare und jederzeit reproduzierbare Abklingzeiten

von 1 bis 15 Sekunden ergeben. Am Punkt y wird die Ausgangsspannung abgenommen.

Vor dem Eingang sowie am Ausgang der Abklingeinrichtung ist je eine Trennstufe,

die auch gleichzeitig als Impedanzwandler ausgelegt ist, eingeschaltet.

Hiermit wird jede Beeinflussung der Abklingeinrichtung vermieden. Anlage

7 zeigt das komplette Schaltbild der Abklingeinrichtung.

10. Chormodulator

Mit Hilfe dieser Einrichtung

kann einer einzelnen Stimme oder auch einem Klanggemisch eine Chorwirkung

zugeordnet werden (ähnlich der Wirkung einer großen Besetzung

gleicher Instrumente). Spielen zum Beispiel in einem Orchester mehrere

Geiger die erste Stimme, so hört man deutlich die Chorwirkung heraus,

weil es auch dem besten Geiger nicht gelingt, die genaue Tonhöhe

gleichzeitig mit den anderen zu spielen. Es sind immer geringe Stimmungsunterschiede

vorhanden. Da das menschliche Ohr die entstehenden Schwebungen bis zu

einer Dauer von 24 sec. noch heraus hört, hat man deutlich den Eindruck,

daß hier ein Geigenchor spielt. Diese Chorwirkung ist ein wesentliches

Merkmal der musikalischen Ästhetik und für die Klangwirkung

des Orchesters von großer Bedeutung.

Zur Erzeugung einer Chormodulation wird ein neues Verfahren [3] angewendet,

wobei das fertige Klanggemisch mit einer Spezialmodulation versehen wird.

Dieses Klanggemisch wird einer Schaltungsanordnung zugeführt und

in fünf Kanälen getrennt verarbeitet. Im Kanal 1 wird das Klanggemisch

nicht moduliert. Im Kanal 2 wird eine Frequenzmodulation (Phasenmodulation)

vorgenommen, deren Modulationsfrequenz bei etwa 0,8 Hz liegt. Die Kanäle

3 bis 5 sind ebenfalls frequenzmoduliert und weisen folgende Modulationsfrequenzen

auf: 1,8 Hz, 3,4 Hz und 7,6 Hz. Die vier Modulationsfrequenzen sind so

abgestimmt, daß sie keine ganzzahligen Verhältnisse untereinander

bilden. Die dadurch entstehenden Schwebungen verstärken zusätzlich

die Chorwirkung der Anordnung. Nach dieser getrennten Verarbeitung des

Eingangssignals werden die Signalamplituden der einzelnen Kanäle

dosiert, wobei die modulierten Spannungen der Kanäle 2 bis 5 noch

über Hoch- bzw. Tiefpassfilter geleitet und in einer Mischeinrichtung

zu einem Gesamtklang additiv vereinigt werden.

Hierdurch wird folgende Wirkung erreicht: Der amplitudenmäßige

Signalanteil des Kanals 1, in dem keine Modulation vorgenommen wird, beträgt

ca. 90 % der Gesamtsignalspannung. Die Amplitudenanteile der Kanäle

2 bis 5 betragen jeweils etwa 2,5 %. Die in den Kanälen 2 bis 5 vorgenommene,

in Frequenz und Frequenzhub unterschiedliche Phasenmodulation überlagert

sich der unmodulierten Signalspannung des Kanals 1 derart, daß das

durch additive Mischung aller 5 Kanäle gewonnene Gesamtklanggemisch

eine unstete Frequenzmodulation aufweist, die der Chorwirkung von Pfeifenorgeln

im Plenum bzw. im Tutti und Orchestern weitgehend entspricht.

Die Anlage 8, 9, 10 zeigen das komplette Schaltbild des Chormodulators.

Um die vielen Bauelemente konstruktiv unterzubringen, wurde die Schaltung

des Chormodulators auf drei Leiterplatten aufgeteilt. Auf der ersten Leiterplatte

befindet sich der Phasenschieber mit den Eingangs-Ausgangsimpedanzwandler

und einer Verstärkerstufe. Auf der zweiten und dritten Leiterplatte

die Chorgeneratoren 1 und 2 bzw. 3 und 4 mit je einer Modulationsstufe.

Der Phasenschieber Anlage 8 hat als Eingangsstufe einen Emitterfolger

(Transistor 1) als Impedanzwandler. Am Emitter von T1 wird über den

Einstellregler R4 der Signalanteil für den Kanal 1 (unmoduliert)

abgenommen und dem Entkupplungswiderstand R 19 zugeführt. Des weiteren

wird vom Emitter dieser Stufe die Signalspannung dem Transistor T2 zugeführt,

der als Phasenspalter arbeitet. Am Kollektor und Emitter von T2 wird eine

Spannung abgenommen, die um 180° phasenverschoben ist. Zur Phsenmodulation

selbst werden jedoch Signalspannungen benötigt, die um 90° in

der Phase verschoben sind. Um diese 90° Phasenspannung zu erzeugen,

wird die 180° Phasenspannung mittels zweier Phasenschiebernetzwerke

in die 90° Phase gedreht. Die nun um 90° phasenverschobene Signalspannung

wird an den Punkten 21 und 23 abgenommen und den Modulationsstufen der

Chorgeneratoren 1 und 2 sowie 3 und 4 zugeführt. Die Widerstände

R15 bis R19 sind Entkopplungswiderstände und bilden zusammen mit

dem Widerstand R20 fünf Spannungsteiler. Den Eingängen 13, 15,

17, 19 wird die bereits modulierte Signalspannung von den Chorgeneratoren

1 bis 4 zugeführt. Die additive Gesamtspannung dieses Mehrfachspannungsteilers

wird einer Verstärkerstufe (Transistor T3) zugeführt. Diese

Transistorstufe ist mit einem sehr rauscharmen Transistor bestückt,

da die Eingangsspannung gering ist. Die verstärkte Gesamtsignalspannung

führt über eine weitere Impedanzstufe und einen Übertrager

Tr. 2 (1:1) zum Ausgang 1 des Chormodulators. Dieser Übertrager dient

lediglich zur Phasendrehung um 180°, damit die Phasenlage mit der

des Vorverstärkers V 741, in den die Chormodulation stufenlos eingegeben

werden kann, übereinstimmt. Aud dem Schaltbild für den Phasenschieber

ist ein Teil der Rhytmisierungseinrichtung eingezeichnet. Dieses Bauteil

hat mit dem Chormodulator nichts zu tun und ist lediglich aus mechanischen

und elektrischen Gründen auf der sonst nicht ganz ausgenützten

Leiterplatte des Phasenschiebers montiert.

Die Anlage 9 + 10 zeigen die Schaltbilder der Chorgeneratoren 1 und 2

bzw. 3 und 4. Da sie bis auf den unterschiedlichen Generatorfrequenzen

und den Hoch- bzw. Tiefpassbildern völlig identisch sind, genügt

eine Funktionsbeschreibung: Die Transistoren T1 und T3 stellen mit ihren

Bauelementen Phasenschiebergeneratoren dar. Mittels der Einstellregler

R5 bzw. R21 werden die günstigsten Arbeitspunkte der Transistoren

T1 und T3 eingestellt. Die Einstellregler R1 und R17 dienen zur Einstellung

der Frequenz der Generatoren (ca. 10 % Variationsbereich). Die Kondensatoren

C19 und C20 vermeiden Störungen auf UKW-Frequenzen. Mit den Einstellreglern

R7 und 23 wird die Generatorausgangsspannung über Entkopplungswiderstände

R9 und R25 den Basisspannungsteilern der Modulatorstufen mit den Transistoren

T2 und T4 zugeführt. Diese Generatorspannungen müssen so eingestellt

werden, daß die Transistoren T2 und T4 fast völlig auf- und

zugesteuert werden. An den Punkten St1/21 und 12 werden die 90°-Signalspannungen

vom Phasenschieber zugeführt. Von den Einstellreglern R14 und R30

werden die modulierten Spannungen abgenommen und über eingliedrige

Hoch- bzw. Tiefpassfilter den Entkopplungswiderständen 13, 15, 17

und 19 in Anlage 8 (Phasenschieber) zugeführt.

11. Tastsystem für Mel-Filter

Um ein knackfreies Klangfarbenspiel zu erreichen, dürfen die Bandpaßfilter nach Mel-Skala nicht direkt über die Tastenkontakte geschaltet werden. Mit Hilfe von Tastsystemen werden die Filter über einen kurzen Ein- bzw. Ausschwingvorgang an- bzw. abgeschaltet. Die Tastsysteme selbst werden von den dafür vorgesehenen 14 Tasten des Manuals ausgesteuert.

12. Klangformung

Von den zahlreichen Methoden, elektrische Töne klanglich zu färben, hat sich die Stoßerregung von elektrischen Resonanzkreisen durch Kippschwingungen als besonders vielseitig erwiesen. Bei der Klangformung im „Subharchord II“ wird von diesem Prinzip weitgehend Gebrauch gemacht. Außer diesen schwingungsfähigen Formantfiltern (Resonanzkreisen) werden noch RC-Filter als Hochpässe, Tiefpässe und kombiniert mit Resonanzkreisen eingesetzt. Eine aus 14 Bandpaßfiltern bestehende Filteranordnung, die nach der Mel-Skala aufgebaut ist, vervollständigt die umfangreichen Klangformungselemente dieses Instrumentes. Durch die gleichzeitige Erzeugung von sieben variablen Registerlagen, die im Oktavverhältnis zueinander stehen, können besondere Klangfarben nach der Klangformung noch additiv zugesetzt werden.

Formantfilter:

Nr. 1 Vox Humana

Nr. 2 Oboe

Nr. 3 Französisch Horn

Nr. 4 Krummhorn

Nr. 5 Fagott

Nr. 6 Trompete

Nr. 7 Posaune

Nr. 8 Clairon

Nr. 9 Saxophon

Nr. 10 Kornett

Nr. 11 Effekt „Hell“

Nr. 12 Streicher

Nr. 13 Hochpaß (umschaltbar)

Nr. 14 Tiefpaß (umschaltbar)

Bandpaßfilter

(nach Mel-Skala):

Nr. 1 200 ... 400 Hz

Nr. 2 400 ... 625 Hz

Nr. 3 625 ... 875 Hz

Nr. 4 875 ... 1170 Hz

Nr. 5 1170 ... 1550 Hz

Nr. 6 1550 ... 1970 Hz

Nr. 7 1970 ... 2420 Hz

Nr. 8 2420 ... 2900 Hz

Nr. 9 2900 ... 3450 Hz

Nr. 10 3450 ... 4000 Hz

Nr. 11 4000 ... 5000 Hz

Nr. 12 5000 ... 6500 Hz

Nr. 13 6500 ... 8000 Hz

Nr. 14 8000 ... 10 000 Hz

13. Glissandospiel

Mittels gesondertem Glissandoregler, Umschalter von Tastenspiel auf Glissandospiel und Drücken der tiefsten Spieltaste (C) des Manuals.

14. Technische Detailangaben

Frequenzbereich des

Steuergenerators: 2093,00 Hz ... 18 794,54 Hz (c4 – d7)

Tonhöhenkonstanz: 1 x 10 -3

Vibrato: a) Modulationsfrequenz: 3 ... 8 Hz bedienbar

b) Frequenzhub: max. ±50 cent bedienbar

Stimmbarkeit: 435 ... 450 Hz, Stimmung: temperiert

Stimmbereich: Abgleichmöglichkeit mittels Einstellregler für

jeden Halbton des

Steuergenerators

Ausgangsspannung des Instrumentes: 6 dB an 200 Ohm, Quellwiderstand ca.

30 Ohm

Anzahl der Ausgänge: 2

Stromversorgung:

a) Netzspannung: 220 Volt ~ ± 5 %

b) Meßfrequenz: 47 ... 60 Hz

Netzanschluß: Unterseite des Gerätes

Literaturhinweise:

[1] DWP 25 634

[2] DWP 41 510

[3] DWP 23 817

Hinweise zu den im Text angeführten Abbildungen:

| Abb. | Siehe Anlage: | Service-Unterlagen Fach: | Zeichnungs-Nr. | |

| 1 | Blockschaltbild | 1 | ||

| 2 | Binärer Frequenzteiler | 3 | ER 5-1 | |

| 3 | Subharmonischer Frequenzteiler | 2 | 4 | |

| 4 | Impulsplan | 3 | ||

| 5 | Stufenschalter | 4 | ER 5-64 | |

| 6 | Abklingeinrichtung, Prinzip | 4 | ||

| 7 | Abklingeinrichtung | 14 | ER 5-29 | |

| 8 | Chormodulator - Phasenschieber | 12 | 122.76-166 Sp | |

| 9 | Chormodulator - Generator 1 + 2 | 122.76-167 Sp | ||

| 10 | Chormodulator - Generator 3 + 4 | 122.76-168 Sp |

ANLAGEN:

Verzeichnis der

Anlagen (vorhanden):

Anlage 1 Blockschaltbild des Subharchord II

Anlage 2 Subharmonischer Frequenzteiler (Prinzipschaltung, komplett)

Anlage 3 Subharmonischer Frequenzteiler (Impulsplan)

Anlage 4 Abklingeinrichtung (Prinzipdarstellung)

Verzeichnis der

Anlagen (NICHT vorhanden!):

Anlage 5 Teilungswahlschalter

Anlage 6 Abklingeinrichtung (Schaltungsprinzip)

Anlage 7 Schaltbild der Abklingeinrichtung (komplett)

Anlage 8, 9, 10 Schaltbild des Chormodulators

[Abschrift nach Originalunterlagen / Manfred Miersch, 2002]

* www.subharchord.de